災害対応運営ゲームSUG 🄬

S災害対応 U運営 Gゲームの頭文字を取ったもので、「すぐ」と読みます。

まだ販売しておりません。

災害対応運営ゲームSUGとは

本ゲームは、図のような架空の地区を設定し、大災害発生時の地元地区での現場活動(共助)、要配慮者の保護、地区災害対応本部の運営等をカード、地図、掲示板、世帯名簿を使って模擬体験し、災害対応活動について改めて考える機会とすることを目的とするゲームです。

具体的には、プレイヤー15人程度が災害対応本部チームと3~6の班チームに分かれ、得られた情報を元に住民の安否確認を行いながら、今いる人の中から活動できる人を探し出し、救出救護、危険箇所への立ち入り禁止、道路復旧、要配慮者保護などをカードを動かしながら行います。

並行して班の人一覧表を使って安否及び人的・物的被害の集計を行い、市町村災害対策本部に報告する被害状況集計表を作成するところまで行います。

開発の背景

大地震発生時の地区での活動については、自主防災活動運営マニュアルや手引きなどが比較的整備されているものの、核家族化や高齢化、職業構造の変化等により、マニュアル等の内容が時代と合わなくなっている可能性があります。

大地震発生時に地区で活動できる人はいるのでしょうか、世帯等に割り当てられた役割は遂行できるのでしょうか、災害対応全体の動きはイメージできているのでしょうか。

正直なところ、実際にやったことがないし、どうして良いかよくわからないというのが実情ではないでしょうか。

では、訓練はどうかというと、消火訓練、避難訓練、玄関先に目印を掲げる等の簡易的な安否確認訓練等は行われていますが、地区での災害対応活動全般を俯瞰的に理解できる訓練はほとんど実施されていないのではないでしょうか。

一方、市町村は自治会や自主防災会に災害発生時に被害情報の報告を求めて(期待して)いますが、それがどうやったらできるという具体的な方法はほとんど提案されていません。

大災害発生時には、混乱した状況の中で地区内における人的物的被害、安否情報を迅速に把握し、被害の全容を把握したうえで地区として災害対応にあたることが重要です。

そのためには、地区として災害対応を行うための災害対応本部を設置するとともに、それが円滑に運営できるよう訓練を実施しておく必要があります。

しかし、この種の訓練(図上訓練)を実施するためには一定のノウハウが必要であることもあり、これまでは実施が困難でした。

そこで、地区の災害対応活動全体を俯瞰的に理解でき、誰にも親しみやすく、また容易に取り組める「災害対応運営ゲームSUGすぐ」を開発しました。

期待される効果

ゲームを実施することにより、地区の災害対応力が向上するとともに、ゲームでは被害情報の集計から市町村災害対策本部への報告まで行うので、地区から市町村災害対策本部に被害情報を迅速に報告することが可能になります。市町村災害対策本部にとっては、地区の被害情報を取りに行かなくても集計が可能になります。自主防災組織未結成地区にあっては結成促進のツールとして活用でき、地区防災計画の策定促進にも寄与することが期待されます。

また、ゲームを体験することで地区の災害対応活動についての共通認識が醸成されるため、防災についての話し合いが深いレベルでできるようになることが期待されます。

避難所HUGが開発される前は避難所についての共通認識がなかったため、避難所運営について話し合うことそのものが難しかったと思われますが、HUGが出来てからはゲーム参加者の間に共通認識が醸成されるため、話し合いやすくなったのではないでしょうか。これと同様のことがSUGでも期待されます。

ゲームの内容

ゲームは、ミニゲーム、ハーフゲーム、フルゲームに分かれますが、以下ミニゲームのカード等での説明です。

ミニゲームは3人一組で行い、1時間くらいかかります。

カード

下記のようなカードを使います。

青枠が人カード、グレー枠が情報カード、黄枠が資機材カードです。

情報カードは、さらに世帯情報カード、その他情報カード、続報カードに分かれます。

ミニゲームの対象はこの4世帯です。

会場準備

会議室机2台から成る1チームのゲームスペースを5つ程度用意します。

1チームは3人とします。

準備としてのカード配置

カードを下記のように配置してからゲームを開始します。

地震に驚いて住民が家の前の道路に出て来ましたが、安心さんの姿が見えません。

骨折の疑いがあるようです。

ゲーム開始

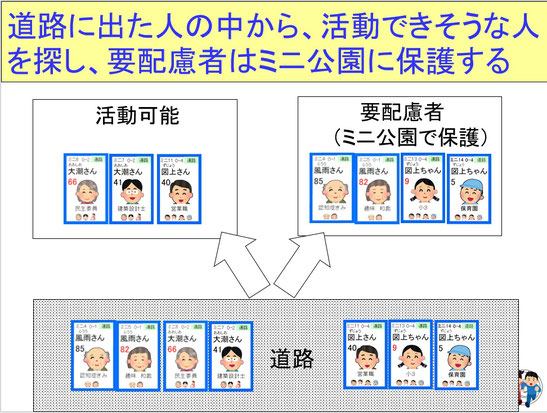

まず、今いる人の中から活動できる人を探し、要配慮者は公園で保護します。

救出

活動可能な人が防災倉庫から資機材を持って安心さんのところに駆けつけます。

ここでタイマースタート、時間が来たら救出完了とします。

並行して、各世帯の安否確認、建物の被害の確認、危険な場所への立ち入り禁止措置などを行い、それらを地図、掲示板、世帯名簿を使ってとりまとめ、市町村災害対策本部に報告します。

ハーフゲーム

ハーフゲームは、ミニゲームとフルゲームの中間のゲームです。

ミニゲームとの違いは、対象世帯が8世帯になること、本部を設置することです。

班チームと本部チームが協力して災害対応を行います。

ハーフゲームを行うことにより、フルゲームをスムーズに行うことができます。

ハーフゲームの舞台となるのは、50世帯弱の家が立ち並ぶ地区。

・乳幼児、妊婦さん、高齢者世帯、一人暮らし高齢者、障害のある人など、さまざまな人が住んでいます。

・ミニ公園がある一角に集会所、防災倉庫などがあります。災害発生時は、ここにテントを張り災害対応本部を設置することとなっています。

・よく見ると、倒壊した家屋、傾いた家屋、屋根や窓に被害を受けた家屋があります。

・ミニゲームに比べて負傷者や家の中に取り残された人が多く、また橋の段差、ぼや、道に倒れたブロック塀などもあります。

ハーフゲームでは、ミニゲームの倍の8世帯を対象にします(フルゲームでは8~16世帯)。

このように、8世帯で構成する班の地図を使います。

ミニゲーム、ハーフゲーム、フルゲームの違いは下記のとおりです。

フルゲーム

フルゲームは、基本編成として、プレイヤー15人~20人(1ユニットと呼びます)で4つのチームに分かれて行います。

そのうちの1つが災害対応本部チーム、残りが班を担当するチームです。

基本的に、無線を使って班の情報を収集し、本部で地区全体の情報のとりまとめを行います。

小さな違いのように感じますが、やってみると歯ごたえがあります。

ゲーム風景

開発初期の動画ですが、ゲームのイメージがよくわかる動画です。

現在は、カードや図面等の一部が変更されています。

とても賑やかにゲームを進めています。

情報カードを読み上げて、そこに書かれた家屋の被害状況を住宅地図と世帯名簿に記入、同時に住民の安否も世帯名簿に記入していきます。

地震後に自宅前の道路に出てきた人のうち要配慮者は集会所で保護し、それ以外の活動できる人たちで家の中に取り残された人の救出活動、道路の復旧等を行っています。

また、重要情報については掲示板に張り出していきます。

このように、地図、掲示板、名簿を使って情報のとりまとめ、共有をしながら災害対応本部を運営する手法を提案しています。